以前僕は、新居に引っ越す前に、クッションフロアを敷くDIYを行った。

部屋の印象が大きく変わり、日々気持ちよさを実感している。

今回はそれに引き続き、第2弾のキッチン。

因みにDIY前の写真がこちら。

そしてDIY後がこちらだ。

今回は大きく変わったキッチン壁面DIYについて、紹介していく。

「キッチンDIY」問題点の確認

僕は以前紹介した「生活のダウンサイジング」を兼ね、少し小さい家に引っ越した。

もちろん生活するには何ら支障は無いが、新築の賃貸から引っ越すともう少しこうあってほしい…という惜しい感じだった。

こちらは以前のキッチン。作業台や収納が充実しており、かなり使いやすかった。

そしてこちらが現在のキッチン。

引っ越す前のキッチンと比べ狭く、問題点としては単純にモノを置けるスペースがだいぶ減った印象だ。

こんな風に収納できないモノで溢れ、日々の生活がかなりしにくくなっている。

収納はまああるが、もう少しばかり便利にしたい。

そこで今回は

「収納できるスペースを増やす」

「頻繁に使用するものをすぐ使えるようにする」

この2つが大きな目的だ。

「キッチンDIY」使用道具紹介

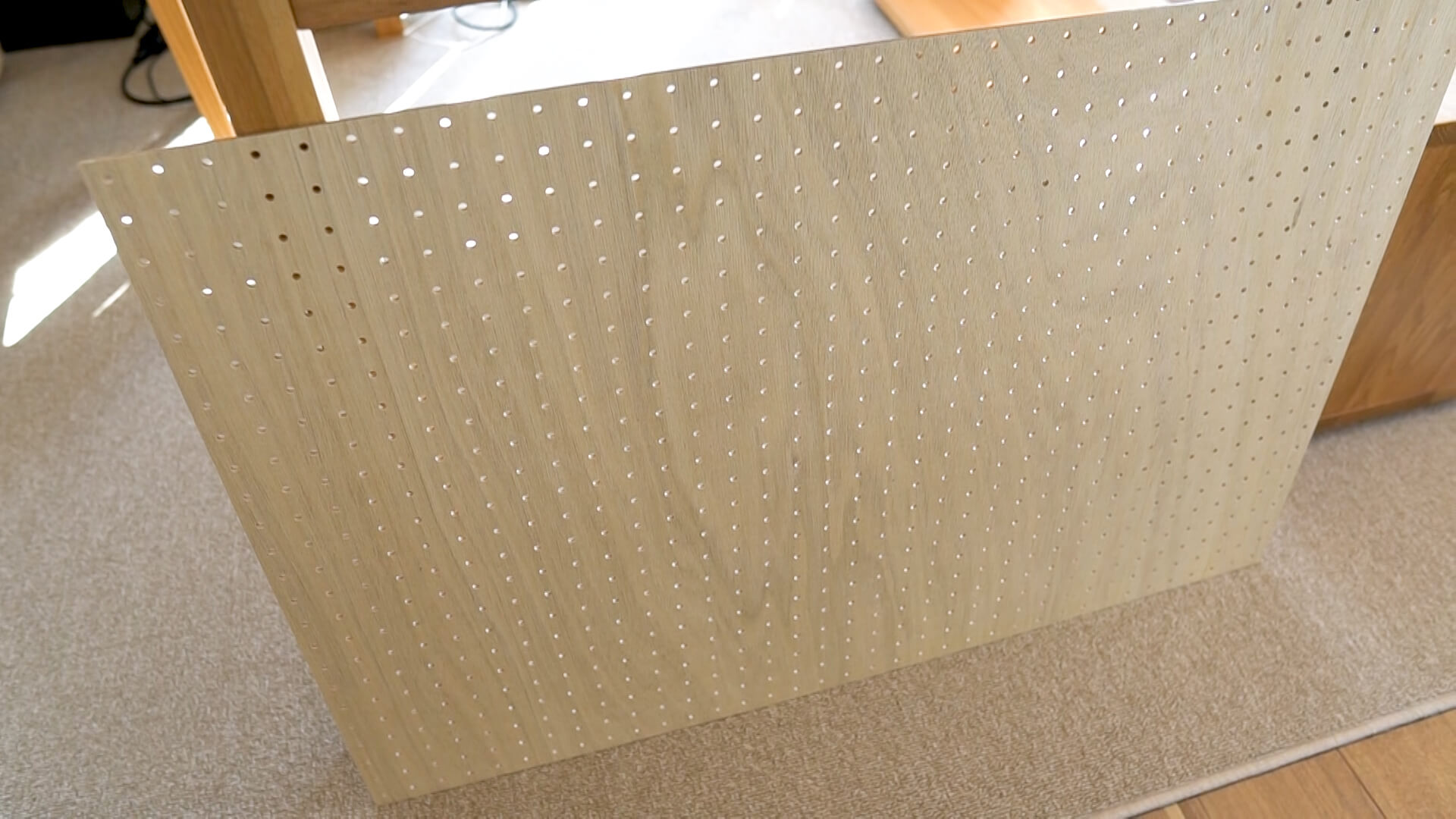

①有孔ボード

このボードを使い、キッチンの収納部を増やしていく。

薄くて扱いやすく、比較的インテリアを選ばないので便利だ。

穴が空いた部分に、様々なフックやパーツ類を付けていく事で、壁面の収納になる。

②1×4材

こちらは予め太さの規格が決まっている木材。

2×4材というも少し太目な部分もあるが、今回は狭いキッチンに合わせて細い規格の方を使用。

有孔ボードを支える部分の、柱の役割をしてくれる。

ホームセンターにいくと1×4や2×4、そのままの名称で販売している。

購入店で、自分が設置する場所の長さをしっかり計り、希望の長さにカットしてもらおう。

③ラブリコ

DIY好きの方にはお馴染みのアイテム。

柱の役割を果たす木材(1×4)を、ジャッキで突っ張る役割を果たす。

これがある事で1×4材が天井と床に固定され、安定する仕組みだ。

④木棚と棚受け

今回は有孔ボードに棚をつけようと考えている。

どちらもホームセンターで購入し、木棚も希望の長さにカットしてもらった。

ホワイトパインという木材を使用。パインは軽く加工もしやすいので

DIY初心者にとって扱いやすい木材だ。

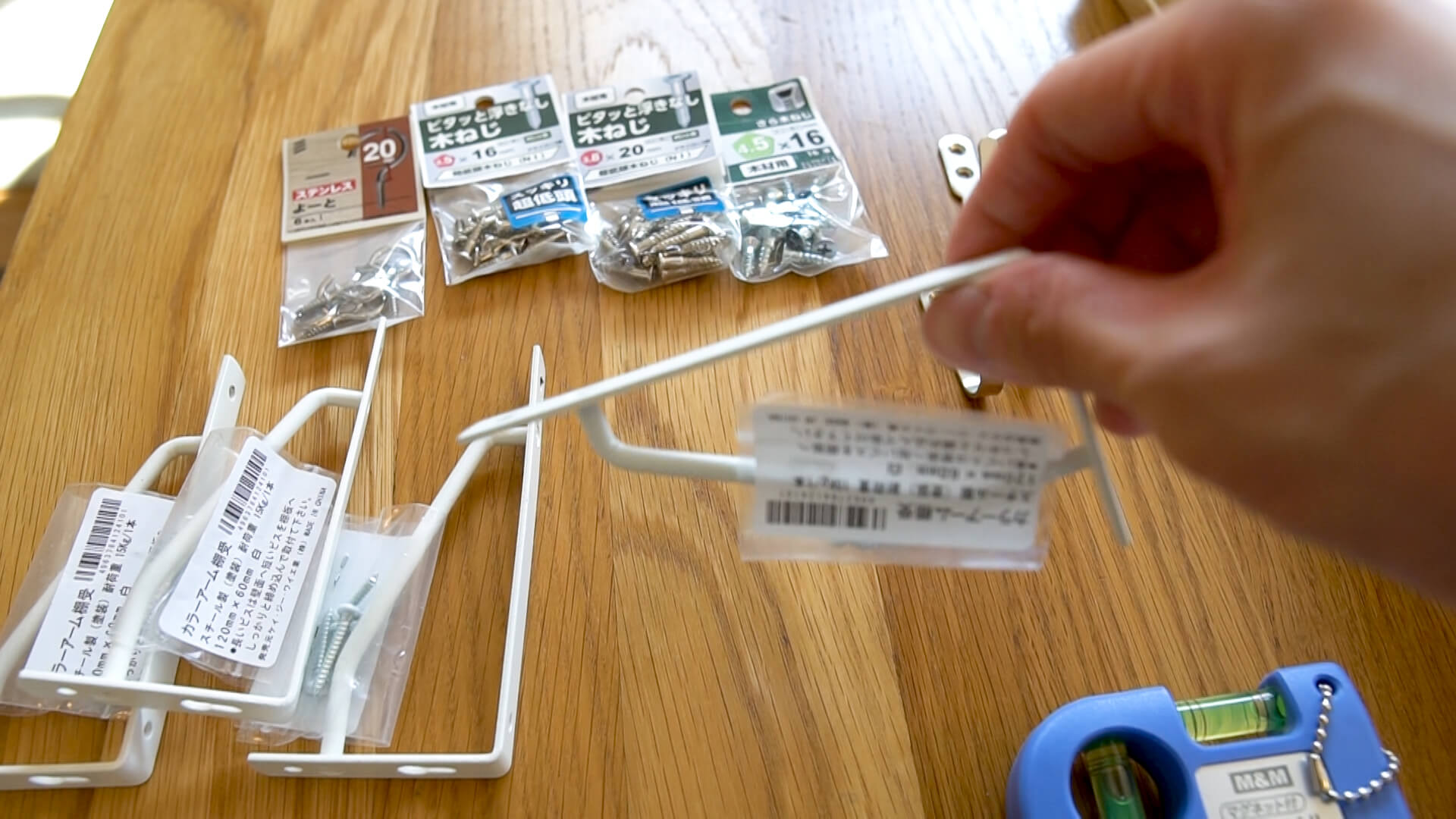

⑤工具や仕上げ材

電動ドライバーやビスを用意。

マキタの電動ドライバー。決して安い価格ではないが、初心者でも安心して使え、何よりしっかりしている印象を今回のDIYで受けた。パーツ類も多くAmazonで手に入る為、かなりおススメだ。

そして木材のツヤと自然な深みを出してくれるブライワックスも購入してみた。

ブライワックスを塗る事で野暮ったさが無くなるので、今回使用してみる。

以上が今回使う主な道具。

こういったモノでDIYすれば、市販の収納用品を購入するより安価で、何より原状復帰が可能な点が良い。

万が一また引っ越しをする際も、解体して木材を買い直せば次の家でも再び利用できる。

僕は無印良品の収納用品がものすごく好きだが、こういった利点を生かして今回は収納用品ではなくDIYで作っていきたいと思う。

実際にキッチンDIYをしてみる

まずは木材にヤスリをかけて滑らかにしていく。

ホームセンターで販売している物は基本やすりがけされているので、過度には必要ない。

しかし角は切りっぱなしでザラツキが残っている為、しっかりと処理する。

ヤスリをかけ終えたら、ウェス(古布)で拭きあげていく。

ここでブライワックスを塗っていく。

ブライワックスは匂いが強い為、必ず部屋の換気をしながら作業をしよう。

こちらも古布(ウェス)で丁寧に塗りこんでいく。

塗っていくと表面にツヤが出てきて、質感が変わっていく。

乾いていた木材表面に、程よい感じよさが出る。

左は塗布前、右が塗布後だ。

見た目でわかるくらい、ツヤ感が出てきている。より質感を出したいなら、二度塗りすると良い様だ。

元々の木材感だとやはり少し素人感が残るので、やはり購入して良かった。

様々な色があり、色々アレンジできそうなので使えそうだ。今回は元の色味がそのまま残る「クリア」の色を選んでみた。

有孔ボードにも塗り込んでいく。

こちらはワックスが穴の中に入り込んでしまう為、線をイメージする感じで塗り込むと良い。

しかし、結構時間がかかるので根気よく地道に、そして丁寧に塗っていこう。

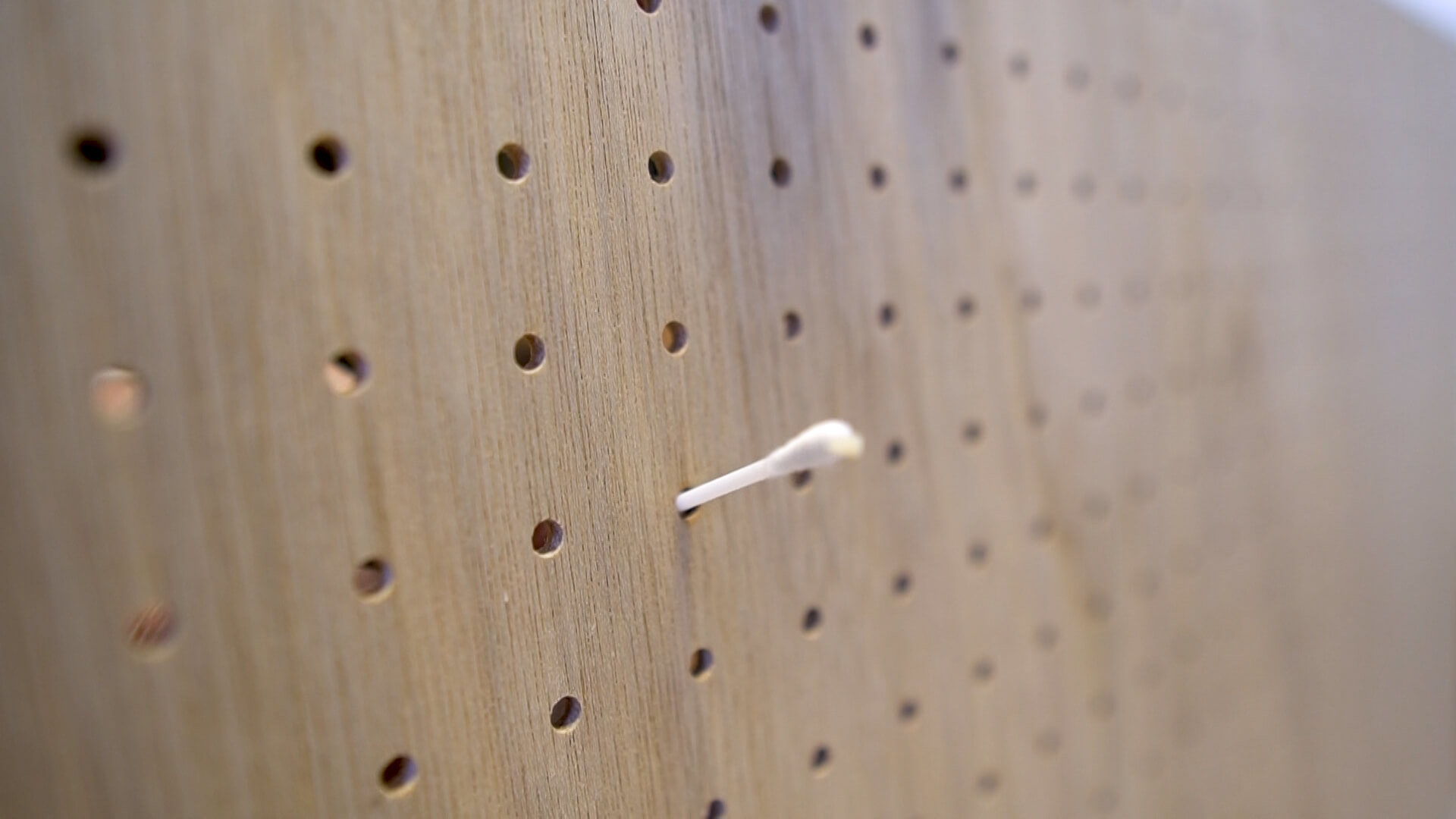

万が一穴の中にワックスが入ってしまっても大丈夫。

こういった感じで後から綿棒などでワックスを押し出すことが出来る。

先端にワックスがついているのが見えるかと思う。

今回は火を使うキッチンで使用する為、ワックスの固まりが穴などに残っていては危険が予想される。

少し大変だがリスクを考え、穴にワックスが無い事を確認し、次の工程へ。

ワックスを塗って30分程度乾かしたら、ブラシ(たわしなどでOK)でこすり、ワックスをしっかり沈着させていく。

丁寧に磨いていこう。

こすり終わったら、先程と同様に古布(ウェス)で周りの粉などを拭きあげていく。

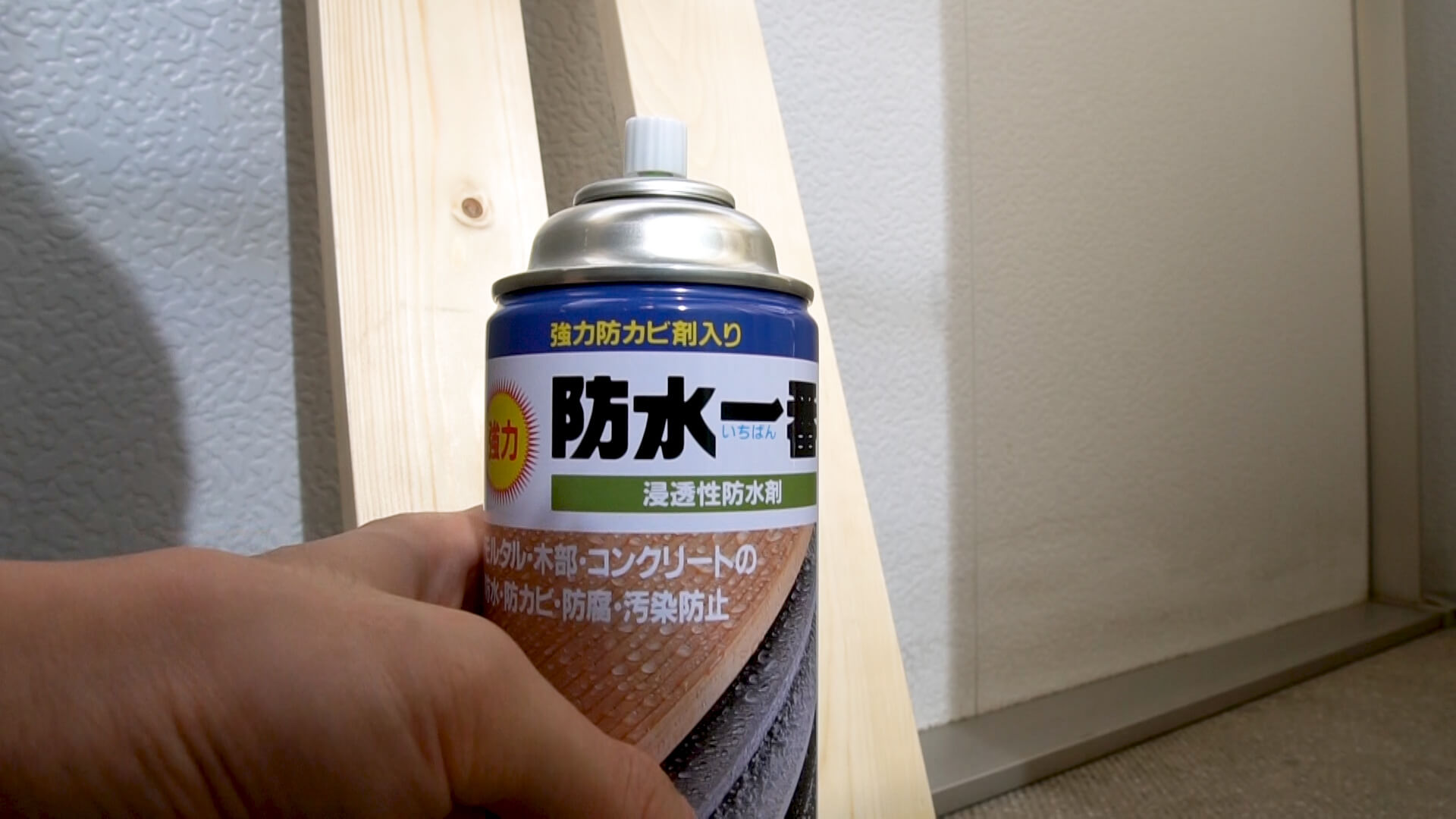

拭き終わったら、木材に防水スプレーを吹きかける。

本来であればしっかりとニスなどを塗るべきだがワックスがけをした為、今回はこの強力な防水スプレーで処理する事にした。

濡れそうな端部分や水がしたたりそうな部分は、かなり念入りに塗布してみた。

防水スプレーは大体5~6時間で、ようやく匂いが取れ始めた。

かなり時間がかかるので朝早くから作業するか、ここまでの工程で分け後日に取り付けをするか、スケジュールを考え分けても良いかもしれない。

ちなみに今回は、朝早くから通してDIYを行った。

乾いた1×4材にラブリコをつけていく。

乾いた1×4材にラブリコをつけていく。

取り付けは上下どちらもかぶせるだけだ。

まずは設置する予定の場所に仮置きをしてみて、全体のイメージ感を把握する。

ここで1×4の場所が決定すると、この後移動が面倒になるのでしっかり考えよう。

1×4の場所が決まったら、有孔ボードをあてがってみる。

これも収納するモノや自分の背の高さ、使い勝手を考え実際に生活しやすい位置に調整する。

因みにラブリコの上部(白い部分)を隠すこともできたが、結局蛍光灯と有孔ボードの収納スペースが干渉しデッドスペースになる為、今回は上を少し空けてみた。

位置が決まったらラブリコのジャッキを回し、天井棚とシンクに突っ張っていく。

ここが緩いと倒れてくるので、しっかりと回そう。

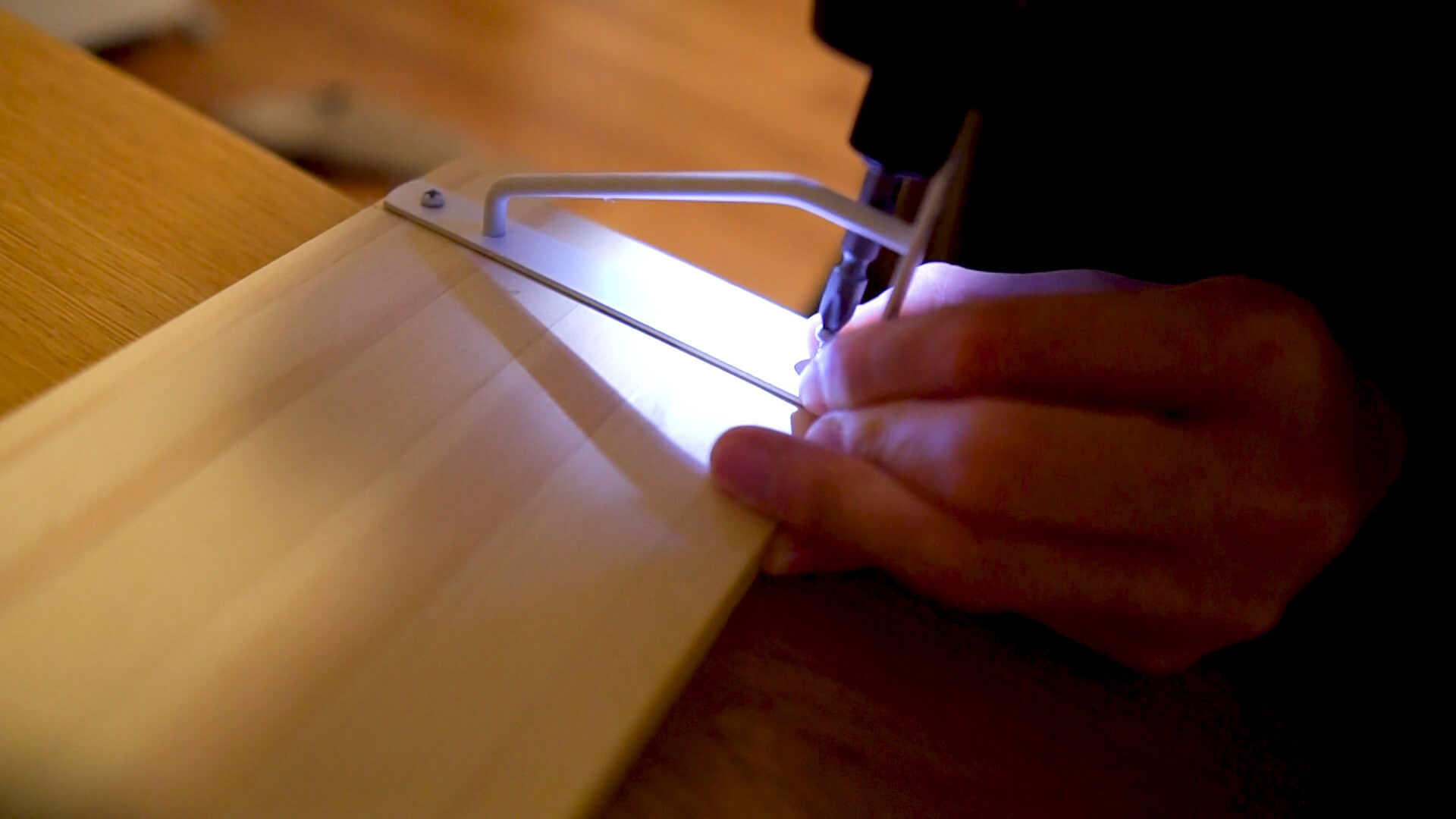

1×4の固定が完了したら、有孔ボードを1×4に打ち付けていく。

電動ドライバーで、端数か所を止めていく。

有孔ボードを打ち付けたら、棚板の設置も進めていく。

棚受けと棚板を取り付ける。

設置することができた。手で揺らしてみて、しっかりと強度を確認。

二つ並べると、収納っぽさが出てくる。

少しずれてしまったが、これもDIYの味だろう。

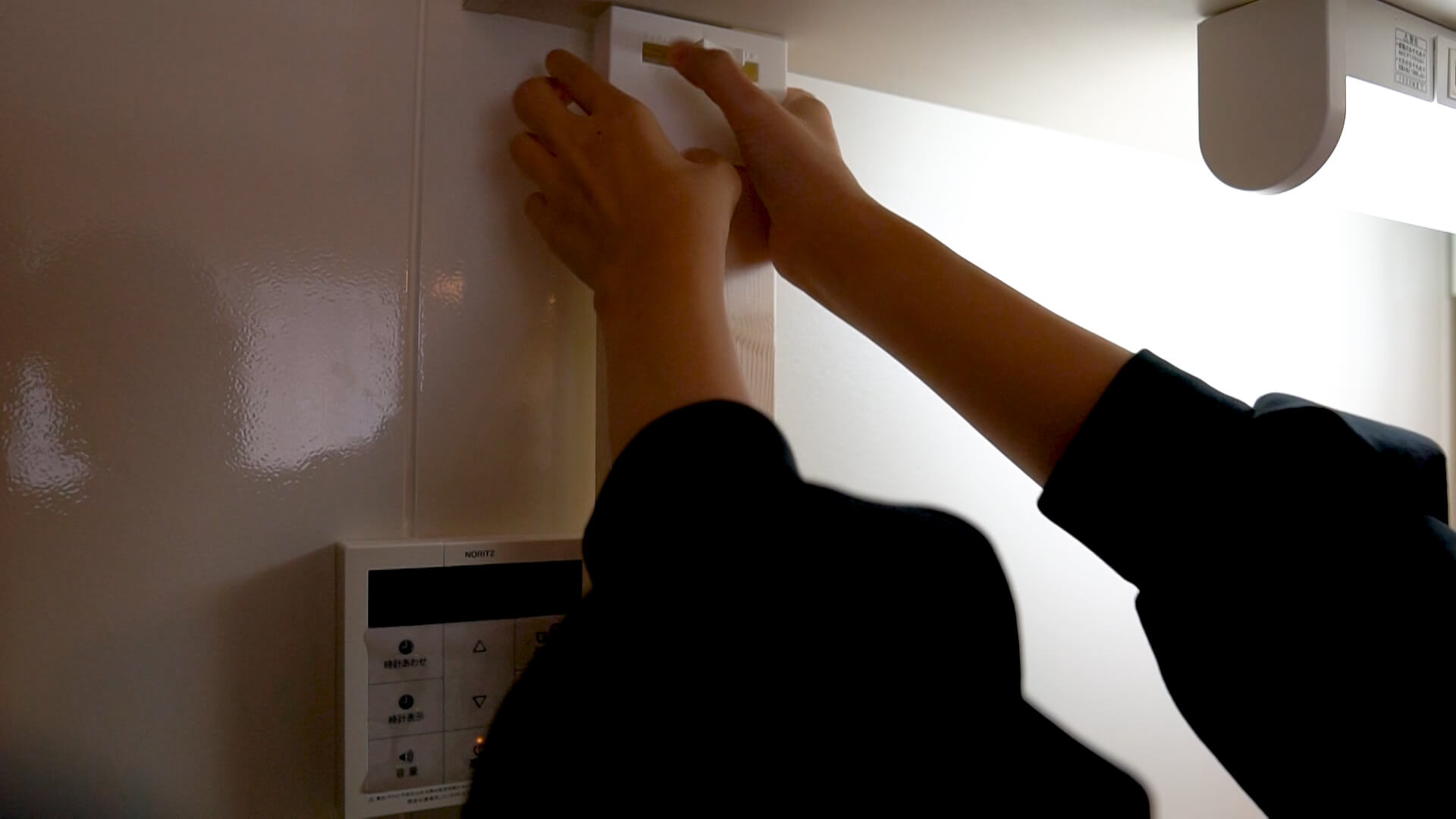

水平器で棚の水平具合を確認する。

水平でなくどちらかに傾いていれば、黄色い液体内の気泡が、左右に傾いて確認できる。

水平器は液体気泡確認の安価な物から、レーザーで測れる高性能の物まで幅広い。

DIYの頻度や環境に合わせて選択してみよう。

続いてフック類を取り付けていく。

モノの大きさや長さ、使用頻度によってそれぞれ位置を変えてみたりする。

端は1×4にフックを打ち付けたが、有孔ボードの中程であれば有孔ボードようのフックでくぎ要らずだ。好きな場所に、どんどんフックを付けてアレンジできる。

一先ず大体の配置が決まった為、次の工程へ。

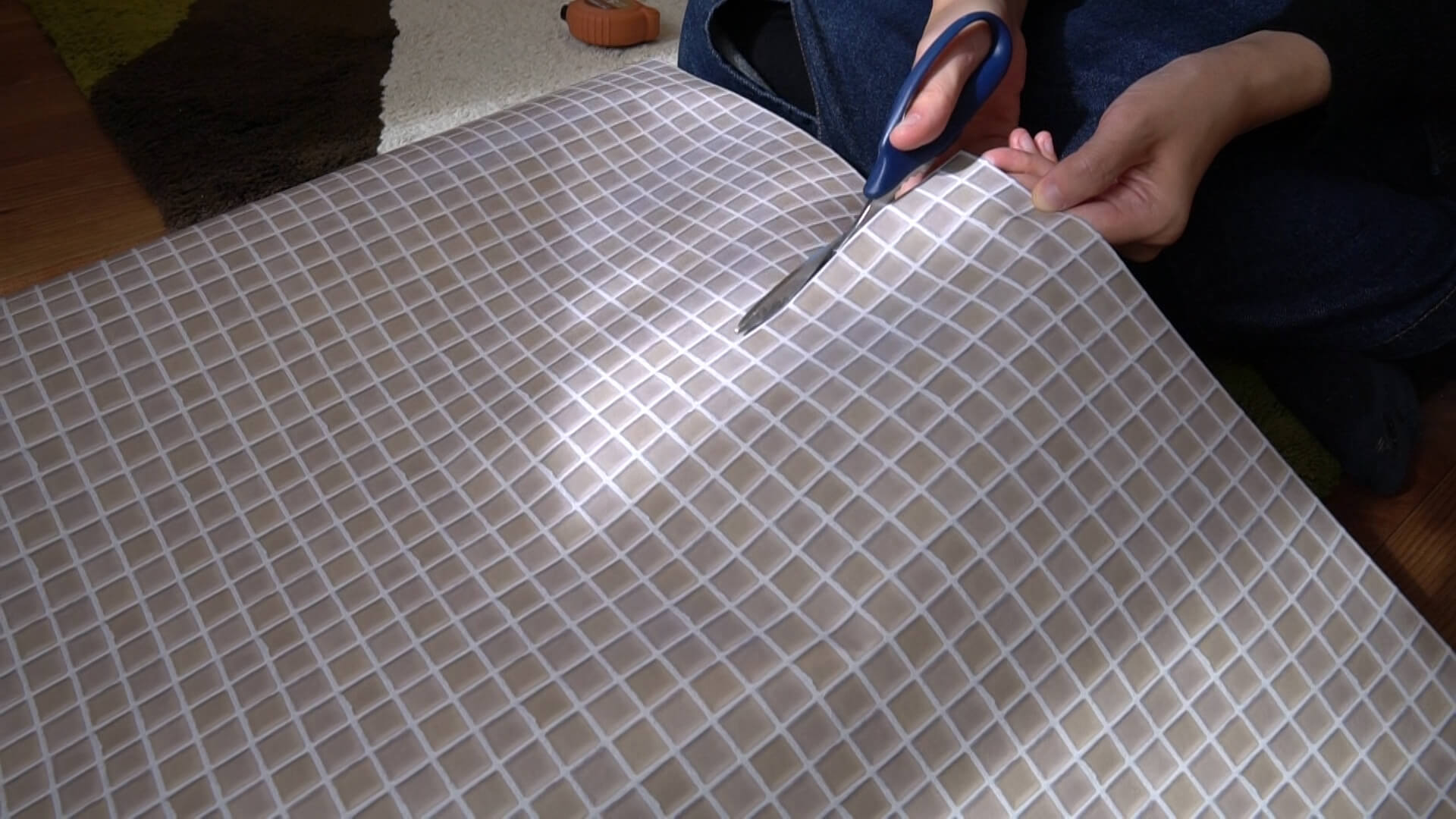

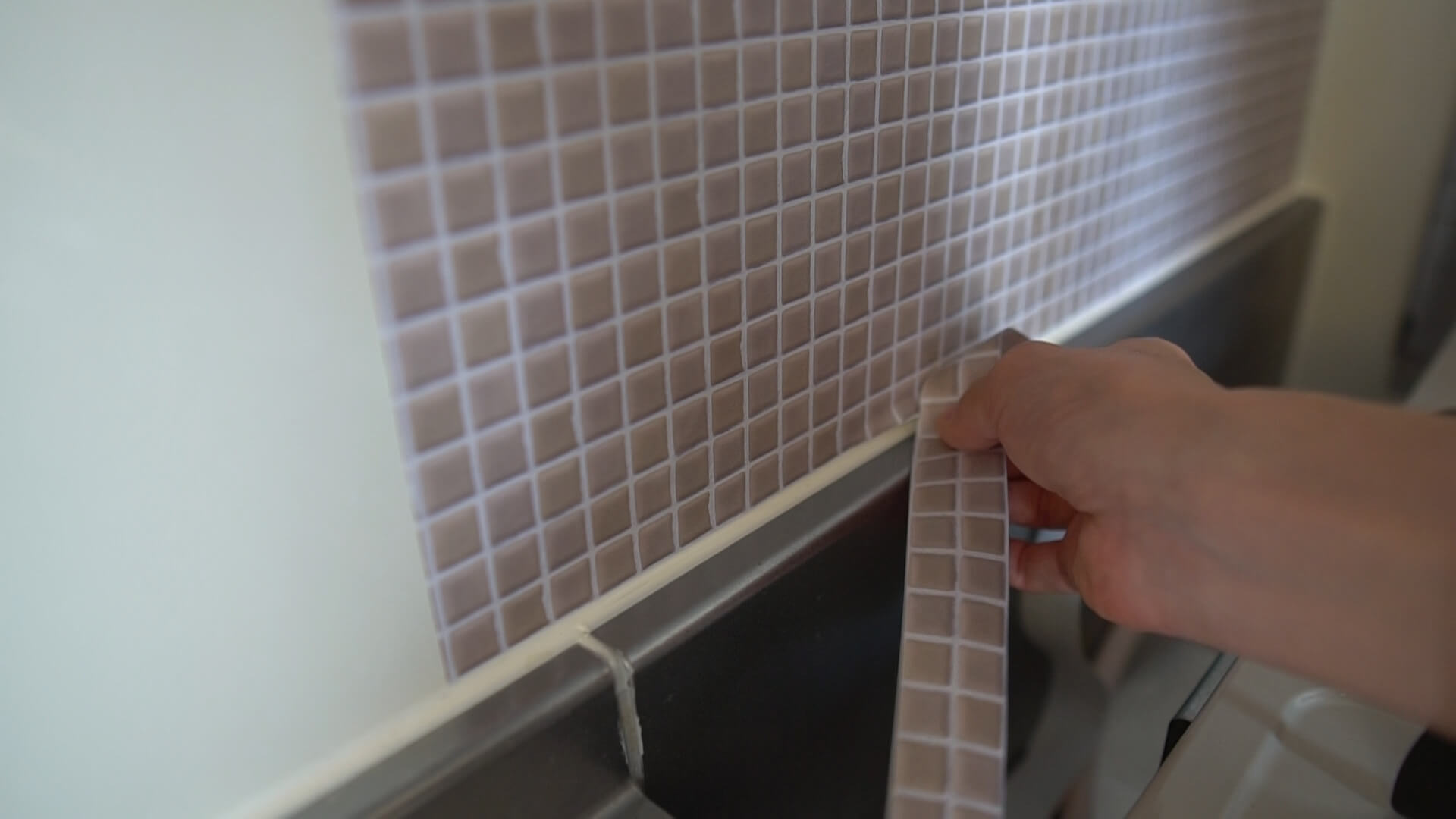

キッチンに更に雰囲気を出すため、リメイクシートコンロ側の壁に貼り付けてみる。

今回購入したのは、壁紙屋本舗のシート。

壁紙屋本舗はクッションフロアDIYの際にも選択肢の一つに上がり、かなり良さそうだったので今回決め手になった。

簡単にハサミでカットでき、サラサラな形状なのに近くで見るとタイルっぽい。

原状復帰も剥がすだけなので、おススメだ。

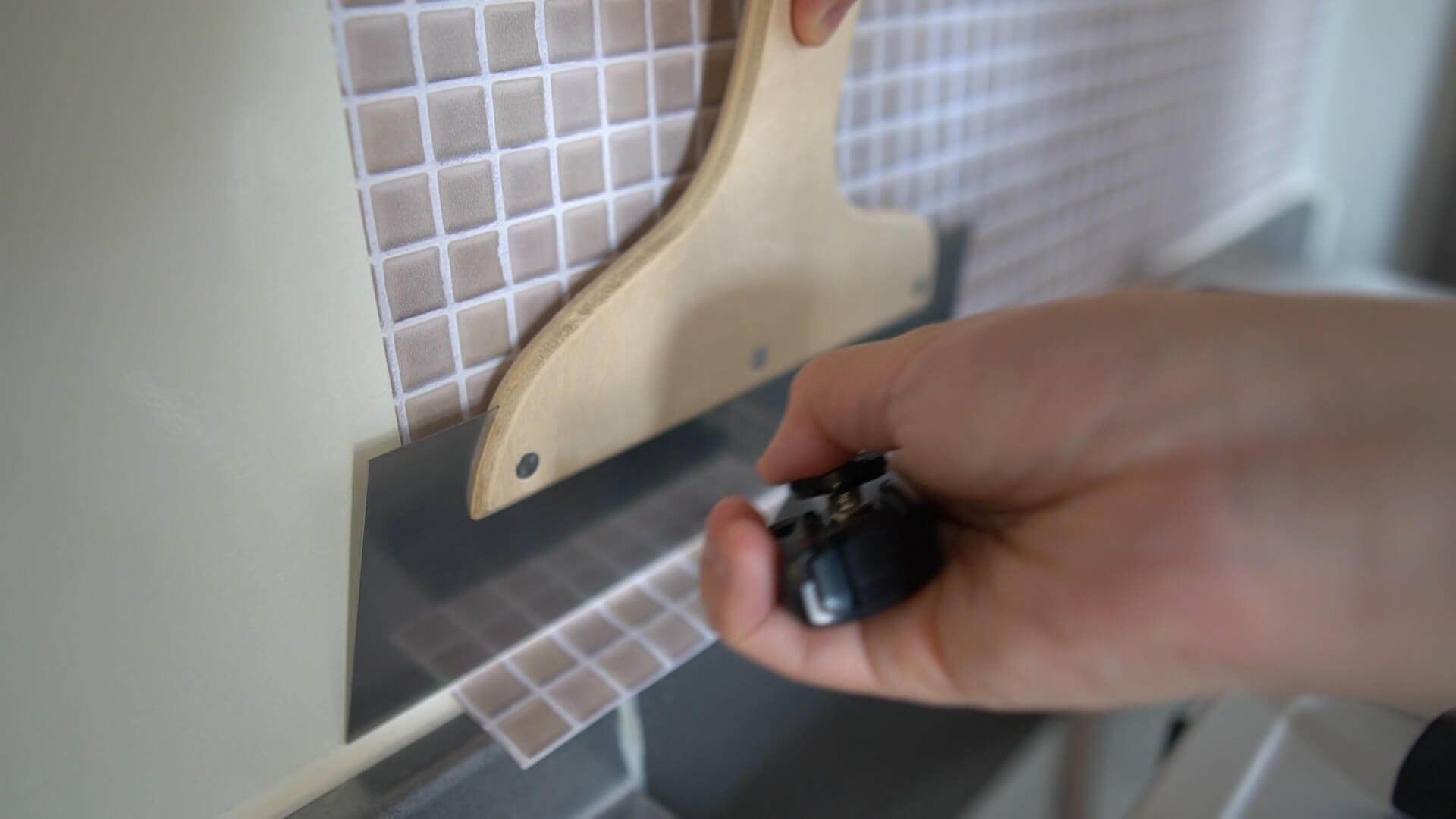

空気が入らないようしっかりと貼っていく。

前回のクッションフロアDIYで使用したヘラがあったので使用してみた。

かなり便利で、スムーズに貼り付けることが出来た。

予め少し長めに切っておいた部分が余るので、カッターとヘラでカットしていく。

うん、さらさらとしているのにタイルっぽい立体感。

タイル目地の下の方には影も付いた色合いになっているので、より本物っぽく見える。

ここで全てのDIY工程が終わり完成した。

キッチン壁面DIY 完成

こちらが完成したキッチンの模様。

タイルで囲まれた収納部が、良い感じの生活感を出してくれている。

やはりリメイクシートを貼って壁面を1面いじると、結構印象は変わる。

DIY前の写真がこちら。

シンプルではあるが、どことなく寂しい感じ。

そして収納が無い為、シンク上やコンロ後ろに直接モノが置いてある状態。

改めて思うと、やはり使いづらかった。

DIY後はやはり明るくなった印象。キッチンに立つのが、楽しみになった。

それぞれの調理用品も壁掛けで収納することが出来、調理しながら直感的に取り出すことができる。

見た目にも楽しく、台や収納棚のスペースを使わない部分も嬉しい。

そんなキッチン用品上には、普段よく使うマグやコップ、グラノーラやナッツなどを置いてみた。

引き出しから取り出したりせず、朝簡単に用意することが出来るので、時間的にも効率良く動けるようになった。便利だ。

以前は作業スペースも壁際にモノを直置きしていた為、水切りカゴが前に圧迫されまな板も満足に置けなかった。

やっとまな板1枚分のスペースが生まれ、何とか使いやすくなった。

こういった洗剤のラックなども、長さや間隔を計算して1×4を設置した。

ぴったりハマって気持ちよい。こういった所を自分好みにできる部分が、やはりDIYの魅力だろう。

そしてシンク横と冷蔵庫の間のデッドスペース。

簡易的ではあるが、キャスター付きの作業台兼収納も作ってみた。

ここに鍋のフタを入れられたり、壁面に収納できなかった鍋をかけられたりした。

作業スペースも増え収納力もアップしたので、図画工作レベルのDIYながら本当に作って良かった。

使わない際はキャスターを引いたり押したりして、棚と冷蔵庫のラインに収める事ができる。

そして棚下の収納。こちらも全て直置きでスペースがうまく使えていなかった為、非常に使いづらく勿体なかった。

ここにも簡易的ながら、コの字の棚をDIYしてみた。

本当に簡易的だが、これだけでも鍋1個分が置ける様になる。これは大きい。

こういった形状の棚。僕の好きな無印良品で購入しても、6000円台だ。

もちろん積層合板で作りはしっかりしているので安心だが、DIYであれば材料費も500円で済み、普段目にしない収納部分なので、こういった簡素な自作でも全く問題ない。

こんな風に一か所をDIYするだけで、生活がぐっと快適になる。

部屋の雰囲気も明るくなり、料理と洗い物をするだけのキッチンから、思わずそこで過ごしたくなる空間に変わってくれた。

ということで、まだまだ色を塗ったり細かい部分に手を入れたかったりするが、一先ず暮らしやすくはなってきた。

次回は、洗面台を取り外し丸ごと自作した、洗面所のDIYを紹介しよう。

コメント